История Университета

А в 2016 году свое столетие отметил первый на Урале Пермский классический университет, прародитель Пермского аграрно-технологического университета, в котором в 1918 году открылся сельскохозяйственный и лесной факультет.

Оба вуза являются поставщиками интеллектуальных идей и кадров для краевой экономики. Именно в Пермской губернии в 1882 году впервые в Российской империи начали работать первые государственные агрономические смотрители и в 2018 году государственной агрономической службе исполнилось 135 лет.

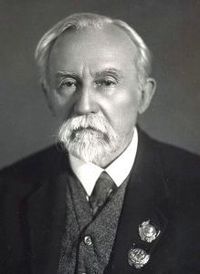

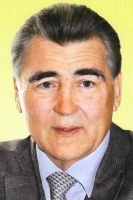

Пермская губерния всегда была земледельческой, поэтому не случайно в 1883 году впервые в Российской империи в земской службе Пермской губернии создан институт агрономических смотрителей, в том числе из выпускников сельскохозяйственного класса Красноуфимского реального училища. Преподавателями сельскохозяйственного класса являлись выпускники Петровской земледельческой и лесной академии (ныне РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева): Николай Лукич Скалозубов и Владимир Николаевич Варгин. Выпускники этой же академии были первыми губернскими агрономами: Всеволод Александрович Владимирский (1863-1913), Владимир Николаевич Варгин (1866-1936).

|

|

|

| Николай Лукич Скалозубов |

Владимир Николаевич Варгин |

Всеволод Александрович Владимирский |

У В.А. Владимирского в подчинении находилось 12 уездных агрономов со средним образованием. В.Н. Варгину, благодаря проведенной им реформе в агрономической службе, удалось увеличить число агрономов к 1913 году до 169 человек. Огромной по территории Пермской губернии остро не хватало специалистов сельского хозяйства.

Высших сельскохозяйственных учебных заведений в Пермской губернии и на Урале до 1918 года не было. Хотя подготовка кадров становилась насущной проблемой.

В 1914 году по поручению земства В.Н. Варгиным был разработан проект Романовской сельскохозяйственной и лесной академии, который в то время не был осуществлен.

Вопрос о высшем сельскохозяйственном образовании в Пермской губернии начал решаться, когда 01.10.1916 в г. Перми было открыто Пермское отделение Петроградского университета, ставшего с 01.07.1917 г. самостоятельным Пермским университетом. Агрономов должно было готовить естественное отделение физико-математического факультета. Но это не решило бы проблему сельскохозяйственных кадров. Поэтому началась работа по созданию сельскохозяйственного и лесного факультета, который по решению Наркомпроса от 17.06.18. №572 был открыт 1 июля 1918 года. На сельскохозяйственном и лесном факультете работали профессора:

|

|

|

|

| Д.В. Алексеев (химия) | А.Г. Генкель (ботаника) | К.Н. Давыдов (зоология) | Н.В. Култашов (химия) |

|

|

|

|

| А.И. Луньяк (химия) | А.А. Полканов (кристаллография) | К.Д. Покровский (математика, геодезия) | А.А. Рихтер (ботаника) |

Ассистентами были 7 человек, среди них будущий академик Д.А. Сабинин:

Первым деканом факультета был Андрей Иванович Луньяк.

С 1923 года агрономический факультет начинает функционировать в полную силу: организовываются кафедры почвоведения, частного земледелия, зоотехнии. Появляются первые постоянные учебные площади. В 1924 году состоялся первый выпуск агрономов в количестве 15 человек.

В 1924 и 1925 гг. академик Дмитрий Николаевич Прянишников посетил агрономический факультет, на Липовой горе.

Он работал над вторым изданием учебника «Агрохимия», познакомился с опытной станцией и ее работами, опытами, заложенными еще В.Н. Варгиным.

В 1926-1927 гг. агрономический факультет получает здание Дворца труда (бывшей Мариинской женской гимназии), Дворца металлистов, бывшей церкви при Мариинской женской гимназии. За первое десятилетие 1918-1928 гг. вузом подготовлено 260 специалистов с высшим образованием.

В 1935 году газета «Красный агроном» писала: «…на большом пространстве от Перми до Владивостока и на Запад от Москвы в существующих сельскохозяйственных вузах, кроме Пермского СХИ пока нет специальных факультетов, выпускающих агрохимиков и почвоведов».

В 1930 году на базе агрономического факультета образован Уральский сельскохозяйственный институт с тремя факультетами: агрономическим, агрохимическим и зоотехническим, а в 1933 году он переименован в Пермский сельскохозяйственный институт.

Когда над страной нависла смертельная опасность, Молотовский СХИ (с 1940-1957 гг. вуз именовался Молотовским), как и десятки других встал на защиту Отечества: 20 коммунистов и 20 комсомольцев подали заявления на фронт.

На 1 января 1942 года количество призванных и ушедших добровольно в ряды РККА студентов и научных работников составило 101 человек. Для работы в колхозы было направлено 206 студентов. Научно-исследовательская работа была перестроена на решение первостепенных задач военного времени.

Темы научных работ: «Эффективность навозного и минерального удобрений на урожай кок-сагыза», «Выращивание табака и махорки» и др. Вся работа, связанная с научными исследованиями и оказанием помощи сельскохозяйственному производству, проводилась с преподавателями и студентами Ленинградского СХИ, эвакуированного в Пермь.

Несмотря на все трудности (дежурства в госпиталях, разгрузка эшелонов, заготовка дров, работа в МТС и др.), институты готовили специалистов. Так, с 1942-1944 гг. было выпущено в Ленинградском СХИ – 71 специалист, в Молотовском СХИ – 194.

Закончилась война, отгремели бои. Вуз «встал на мирные рельсы». В 1948 году открыта аспирантура, институту присвоено имя выдающегося ученого-агрохимика академика Д.Н. Прянишникова. Имя академика, который всю свою жизнь посвятил проблемам плодородия почв, было присвоено институту за большой вклад ученых в агрохимическую науку страны и работы в области минерального питания.

Без малого за вековую деятельность в университете сформировались 12 известных научных школ. Они плодотворно продолжают свои научно-исследовательские изыскания, имеющие существенное значение для экономики региона и страны, а также пополняется вуз новыми квалифицированными кадрами. В вузе подготовлено более 50 докторов и более 500 кандидатов наук. На данный момент в аспирантуре 6 направлений подготовки и 11 профилей.

Программа научных разработок актуальна и соответствует современным научным направлениям и профилю подготовки специалистов. Исследования проводятся по 39 кафедральным комплексным темам. Из общего количества тем семь являются фундаментальными. Остальная тематика – прикладного характера. Все они направлены на устойчивое ведение и экологизацию земледелия, сохранение и повышение плодородия почв, повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и животных, агроэкологическую эффективность удобрений, методов технологий ветеринарной медицины, разработку современных систем машин и технического сервиса, менеджмента, новых форм хозяйствования и формирования рынка ресурсов, внедрение современных методик оценки земельного фонда и земельного кадастра в АПК на базе эффективных энергосберегающих технологий.

В студенческом научном обществе и кружках ежегодно занимаются более двух тысяч студентов. Одаренные студенты являются стипендиатами имени выдающихся ученых университета, администрации г. Перми и Пермского края, Правительства и Президента РФ.

Ежегодный объем НИОКР составляет 32-35 млн. рублей. Ежегодно научно-педагогическим коллективом университета, учеными, обучающимися регистрируется 8-10 патентов на изобретения, полезные модели и свидетельства на программы для ЭВМ, публикуется 15-20 монографий, выпускаются 8-10 сборников материалов конференций, публикуется более 1000 статей. Научно-практический журнал «Пермский аграрный вестник» включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки РФ. Наряду с обеспечением качества образования в университете развиваются и создаются инновационные центры, лаборатории в составе научно-исследовательской части «Агротехнополис». В этом ряду функционируют ООО МИП «Агротехнопарк «Пермский», ООО МИП «Академия кормов», ООО МИП «Центр дистанционного зондирования», учебно-научные центры «Липогорье», «Ветлайн», «Техсервис», «Геоид», учебно-научное опытное поле, лаборатория освоения агрозоотехнологий, лаборатория механики грунтов и другие, которые «встроены» в научно-инновационный процесс университета.

Собрана уникальная коллекция почв мира, работают анатомический и зоологический музеи. Разработанные инновационные технологии используются в аграрных районах края: Пермский, Кунгурский, Нытвенский Большесосновский, Частинский, Кудымкарский, Карагайский, Чернушинский, Суксунский, и др.

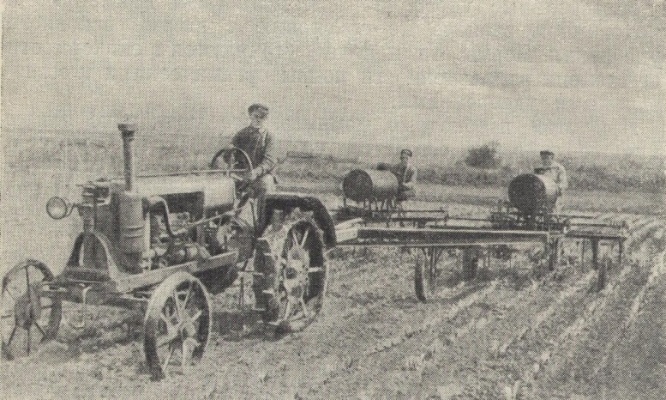

Пермский СХИ был одним из первых вузов, который создал студенческие специализированные отряды. Движение студенческих отрядов стало символом эпохи возрождения энтузиазма молодых строителей нового общества в 50-е, 60-е, 70-е гг. В сельскохозяйственный оборот страны было дополнительно введено 42 млн гектаров пашни и получено 42 млн тонн зерна, а общий валовой сбор хлебов в стране достиг рекордного для России уровня – 135 млн тонн. Свой посильный вклад в масштабное дело внесли и студенты Пермского СХИ. В 1964 г. Пермский сельскохозяйственный институт направил 30 студентов 2-3 курсов агрофака в Актюбинскую область для работы комбайнерами. В 1968 г. – были организованы постоянно действующие механизированные студенческие отряды в практике сельскохозяйственных вузов страны. Первыми в ПСХИ такими отрядами были: «Целинный – 1968» и «Механик – 1968». В 1968 году по итогам работы 66 человек были награждены значками, грамотами и занесены в Книгу Почета. Среди них Василий Бармин, Ольга Резник и Николай Рошак. В 70-е гг. в институте было сформировано, и работало шесть механизированных отрядов: «Колос», «Меридиан», «Нива», «Урал», «Орбита», «Горизонт». В конце 80-х: СМО «Орбита», «Горизонт», «Колос», ССО «Дедал», «Буревестник», СЖО «Алауда», «Аванте», «ЭОС» и др.

Второй этап возрождения студенческих строительных и механизированных отрядов пришелся на 2007 год, когда в академии был открыт Штаб студенческих отрядов. В 2014 году на территории студенческого кампуса был торжественно открыт памятник «Трудяга дизель», посвященный 60-летию освоения целины, 55-летию студенческих строительных отрядов Российской Федерации и 50-летию студенческих механизированных и специализированных отрядов Пермского края и нашего вуза.

|

|

Штаб ССО крепко держит знамя первых! По итогам работы студенческих отрядов вузов Минсельхоза России, университет неоднократно занимал I место.

В 1995 году Пермский СХИ преобразован в Пермскую государственную сельскохозяйственную академию имени академика Д.Н. Прянишникова.

Самое значимое событие 2017 года – это новый статус вуза – Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова (Приказ Минсельхоза РФ от 22.09.2017 №478).

К этому событию вуз шел практически весь исторический столетний путь. Уже сейчас университет готовит специалистов различных направлений, и примечательно то, что возможности подготовки профессионалов многих направлений есть исключительно только в этом учебном заведении. Открываются новые лаборатории и специализированные классы, такие как, ПАО «ОХК «Уралхим» «Лаборатория удобрений», ООО Краснокамский РМЗ, ООО «Крестьянский дом», адаптивного точечного земледелия – ООО «Агрофирма «Труд», лаборатория агрофизики имени профессора Г.С. Герасимова, лаборатория профессора А.Ф. Кошурникова, Россельхозбанка, Росстата др.

Университет достойно держит планку старейшего учебного заведения Пермского края. Он признан эффективным вузом по результатам ежегодного мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Вуз постоянно развивается. Так, в 2018 году аграрно-технологический университет начал работу по созданию Учебно-научный производственный центр (УНПЦ) «Русь-Университет». Это будет универсальный Центр современных технологий завтрашнего дня и лучшей аграрной практики для студентов.

Университет – многопрофильное высшее учебное заведение, на 7 факультетах которого обучается более 6 тыс. студентов по 56 программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

В вузе активно развиваются международные связи посредством участия в образовательных программах, международных конференциях, симпозиумах и семинарах. Осуществляются научные контакты с учебными и научными учреждениями и предприятиями, связанными с деятельностью аграрного сектора экономики и образования. Организована стажировка студентов и преподавателей в зарубежных и сельскохозяйственных предприятиях.

Сегодня Пермский ГАТУ является одним из ведущих вузов страны по подготовке высококвалифицированных специалистов для агропромышленной отрасли, как Пермского края, так и всей России.

Статистические данные последних лет показывают, что 85% выпускников работают в сфере аграрного бизнеса. Здесь созданы все условия для саморазвития, а университет становится символом личного успеха! Назовем только несколько имен: К.Г. Пысин – министр сельского хозяйства СССР (1962-1963); Ж.А. Перевойко – зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Г.С. Миков - директор конного завода «Пермский», Герой Социалистического труда, А.Г. Селетков – директор ООО «Русь» Б.-Сосновского района; А.П. Кузнецов – Глава Пермского муниципального района, председатель Земского Собрания, Н.В. Рошак – генеральный директор ПТФ «Пермская» и многие другие.

|

|

|

| Пысин Константин Георгиевич |

Перевойко Жанна Александровна |

Миков Геннадий Степанович |

|

|

|

| Селетков Александр Гордеевич |

Кузнецов Александр Павлович |

Рошак Николай Васильевич |

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – это современный образовательный, научно-исследовательский и профессиональный центр, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса.

Сегодня возглавляет вуз А.П. Андреев, который в одном из своих интервью сказал: «Мы ценим те наработки, которые были достигнуты предыдущим руководством университета, однако видны и многие резервы в развитии вуза. В частности, важным является повышение интереса молодежи к сельскохозяйственным специальностям, так как руководство региона придает дополнительный импульс развития этому сектору экономики, региону нужны новые квалифицированные кадры».